2025-09-22

F. Schlegel et le romantisme

|

||||

|

2025-09-22 |

||||

|

F. Schlegel et le romantisme |

||||

|

|

||||

|

F. Schlegel, Fragments, 1798. * * *

* * *

Friedrich Schlegel

arrive au moment où — en 1799 — la nécessité d'une société féodale tissée serrée n'est plus absolument vitale.

Nous sommes encore loin des descriptions érotiques des romans du 20e siècle. Le tabou de l'époque se concentrait essentiellement sur les sentiments amoureux élevés à hauteur de divinité. Le romantisme déplace le culte généralement rendu à Dieu vers le partenaire amoureux. C'est bien connu, rien n'est plus instable que le sentiment amoureux ; le sexe est une drogue dure, l'amour aussi. Pourtant, rien n'est plus puissant que la pulsion romantique : l'individu se sent invincible ; il veut décrocher la Lune. Comment inviter un Cupidon aussi imprévisible dans le champ des relations sociales sans mettre en péril les fondements vitaux de la société bien ordonnée ? * * *

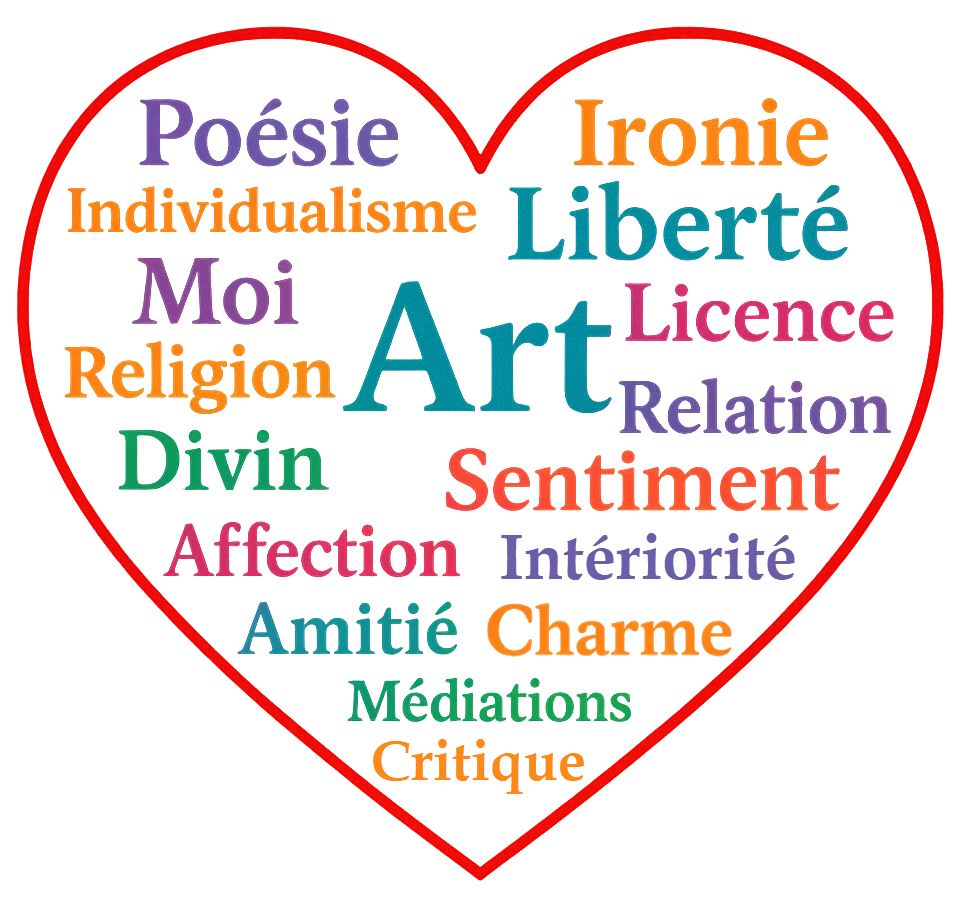

On ne compte plus les oeuvres littéraires qui en font l'apologie. Romans, cinéma, musique, vidéos, il est difficile de trouver une production médiatique qui ne prend pas pour fondement l'idéologie romantique. On la projette partout ; on la voit même adulée dans des vidéos où l'on montre des animaux sauvages, tels le tigre et le lion, comme d'inoffensifs toutous affectueux. On la retrouve jusqu'en politique, où elle fonde le texte de loi le plus reconnu qui soit : les Droits de l'homme. Bref, l'Europe du 18e siècle s'est prise d'une affection particulière pour la liberté, et Schlegel formule ce qu'il est convenu d'appeler le premier romantisme autour d'une cartographie émotionnelle comprenant dix-sept notions dont l'agencement illustre les nouvelles valeurs qui vont graduellement se répandre dans le monde entier : |

|

|

1. Art |

10. Critique |

|

Ces valeurs disqualifient radicalement le monde ancien où la force primait. Dorénavant, l'humain n'est plus seulement un être pour la conquête et la survie, mais devient essentiellement une entité émotionnelle dominée par les sentiments. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, en deux siècles et demi, l'humain est devenu le farouche ennemi de l'autorité ; on n'obéit plus qu'à ses propres passions que la société de consommation encourage continuellement. On ne commande plus personne, on influence, on négocie, on convainc, on suggère, on séduit, on charme, on achète, mais plus jamais on n'impose sa volonté aux autres. Le consentement volontaire domine la totalité du champ relationnel. L'humain contemporain est conçu comme un être absolument libre. Même le baiser volé peut être considéré comme une agression. * * *

Le romantisme reconnaît que non seulement tout le monde veut être aimé, mais aujourd'hui, il est formellement interdit de détester qui que ce soit ;

la rectitude politique fait loi. On applique avec vigilance la formule

d'Héraclite :

Il faut étouffer le penchant à l'injure avec plus de soin qu'un incendie [1].

Sur les réseaux sociaux, on a arrêté de compter les pouces en bas

Quiconque manifeste sa réprobation est taxé d'haïsseur, sorte de sous-humain qui refuse de contribuer au monde paradisiaque décrété par le romantisme. Plus personne n'est méchant ; on a seulement des agissements indésirables. L'humain est élevé au niveau de la sainteté ontologique. L'émotion est l'argument invincible. On ne peut reprocher à personne la justesse des sentiments qui l'animent. L'humain n'est que le carrefour émotionnel des évènements qu'il traverse. Ainsi, tout le monde est libre dans la mesure où chacun célèbre la liberté absolue d'éprouver ses propres émotions. Dans un monde romantique, chacun est blindé par son indéniable humanité. La haine devient illégitime, puisque les sentiments de l'autre, comme les miens, sont toujours justifiés par les perceptions émotionnelles. On présente les activités les plus banales comme des exploits héroïques. On applaudit à tout moment, on se félicite pour des riens, on accroche à ses lèvres le sourire indéfectible de l'éternelle satisfaction, mais la joie, la tristesse, la peur, le dégoût sont encore légitimes. Seules la haine, la colère et la jalousie sont devenues taboues. En fait, ces sentiments sont aussi légitimes que les autres, mais il est interdit de les exprimer : il faut les garder pour soi ou les confier au psy.

Avec le temps, le romantisme de Schlegel a muté. Il a transformé les beaux-arts en thérapie émotionnelle. En fait, plus rien n'est beau ou laid. Si nous définissons l'être humain comme essentiellement émotionnel, toute production artistique n'est que la projection d'un sentiment qui n'a pas trouvé d'autre moyen de s'exprimer. Et, à la limite, tout être humain est un artiste. L'art naît du besoin d'être aimé, mais surtout d'évacuer les sentiments impossibles à exprimer autrement. Alors, comment aimer le pauvre humain dont les sentiments sont le produit de situations douloureuses ? * * *

|

||||

|

[1] Cité par Alfred Fouillée, Extraits des grands philosophes, Delagrave © 1877, p. 24.

|

||||