25 nov. 2016

Philosophie Mag #93 © oct. 2015

« Apprendre à se vivre comme irremplaçable »

Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.

Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.

Ancien proverbe

attribué à Alphonse Allais (1855-1905)

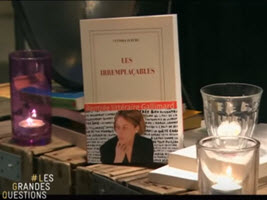

Avec son dernier ouvrage, Les irremplaçables, Cynthia Fleury approfondit et affine la réflexion entamée il y a cinq ans dans La Fin du courage, qui l'a fait connaître du grand public. La philosophe et psychanalyste définit ici ce que pourrait être un premier pas vers la guérison des maux de notre époque.

Propos recueillis par Chiara Pastorini / Photos Richard Dumas

« Je me fais l'effet d'essayer de vous raconter un rêve et de n'y pas réussir, parce qu'aucun récit de rêve ne peut rendre la sensation du rêve » : c'est ainsi que s'exprime Marlow, le narrateur d'Au coeur des ténèbres (1899), la nouvelle de Joseph Conrad.

Cette phrase restitue assez bien l'impression que produit la philosophe Cynthia Fleury lorsqu'elle s'exprime, dans ses livres comme à l'oral. Davantage qu'elle ne fait un exposé philosophique classique, elle essaie de nous raconter un rêve. Ou une vision. Elle a en elle une certaine image de ce que sont le Sujet, le courage, l'éthique ou encore le Réel. Mais comme ces images ne cadrent pas tout à fait avec les définitions traditionnelles de ces concepts, elle se donne beaucoup de mal pour nous les transmettre, recourant souvent à des métaphores. Elle est parfois lumineuse et parfois obscure. Pourtant, elle progresse avec fermeté vers sa vision.

Les irremplaçables, son dernier essai, est l'un des livres marquants de cette rentrée. C'est un prolongement et un approfondissement de La Fin du courage, paru il y a cinq ans. Au cours de ces cinq années, Cynthia Fleury a fait du chemin. Elle a multiplié ses champs d'action. Psychanalyste depuis 2009, elle est entrée dans la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) du Service d'aide médicale d'urgence (Samu) en 2011 et au Conseil national consultatif d'éthique (dont elle est le plus jeune membre) en 2013. L'écoute de la parole de ses patients sur le divan, mais aussi le traitement des personnes en situation de choc post-traumatique a nourri sa réflexion. Les irremplaçables est un livre qui chemine en compagnie de philosophes — Foucault et Jankélévitch —, mais aussi de psychanalystes, comme Freud ou Pontalis. Au-delà de ces références, on sent un extrême effort d'attention aux maux et aux pathologies de notre époque. Dans une telle démarche, la théorie est moins une spéculation que l'esquisse d'un pas vers la guérison. Il y a cinq ans, Cynthia Fleury voulait réveiller l'élan du courage dans une société « congelée ». Aujourd'hui, elle souhaite faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas jetables, comme le monde du travail pourrait le leur faire croire. Nous avons essayé de rendre ici la cohérence de son projet.

Signalons enfin qu'elle est titulaire de la première chaire de philosophie au monde créée par un hôpital, l'Hôtel-Dieu de Paris, qui sera inaugurée cet automne. Elle y dispensera un enseignement ouvert à tous, « patients et passants ». À suivre. >>>

L'entretien / Cynthia Fleury

Votre dernier essai porte un beau titre, Les irremplaçables. Or, ce n'est pas seulement un titre poétique : à y regarder de plus près, l'irremplaçabilité semble être le concept central que vous traitez dans tous vos livres, un véritable fil directeur pour comprendre votre réflexion. Comment le définissez-vous ? Que signifie, pour vous, être irremplaçable ?

CynthiaFleury :

Disons tout de suite qu'être irremplaçable, ce n'est pas du tout être indispensable pour les autres ni refuser d'être remplacé. Mon propos n'est

pas de dire que nous serions tous des êtres irremplaçables, au sens où nous serions extraordinaires ou pourvus de qualités formidables. Un tel

propos serait d'ailleurs franchement démagogique. Pour moi, l'irremplaçabilité désigne autre chose :

c'est une manière pour le sujet d'entretenir un certain rapport avec lui-même.

Il est décisif que chacun prenne conscience de son caractère irremplaçable, c'est-à-dire devienne capable d'agir en son nom

propre, de penser par lui-même, sans se laisser influencer ou dominer par les autres.

Il s'agit de devenir majeur, de se servir de son propre entendement sans direction de conscience. J'ajoute que le fait de se sentir ainsi

irremplaçable n'autorise aucunement à entreprendre d'imposer sa toute-puissance à autrui. En d'autres termes, la question de l'irremplaçabilité

renvoie à mes yeux à la nécessité de devenir pleinement un sujet, une personne responsable. Selon moi, le sujet n'existe pas d'emblée, mais il est

le résultat d'un processus. Il faut une longue maturation avant d'être adulte, de pouvoir dire je, d'accepter d'endosser ses responsabilités et

d'entrer dans un rapport éthique avec les autres. Non seulement il est indispensable d'avoir quitté l'enfance, mais il est nécessaire aussi

d'accéder à une certaine santé psychique pour que cela soit possible. Comme

Levinas,

je crois qu'il n'y a pas de sujet sans responsabilité, et que la conscience éthique précède la conscience de soi authentique.

L'irremplaçabilité est un acte de présence au monde.

Elle permet d'accéder au Réel, lieu de transformation et de métamorphose de soi...

CynthiaFleury :

Disons tout de suite qu'être irremplaçable, ce n'est pas du tout être indispensable pour les autres ni refuser d'être remplacé. Mon propos n'est

pas de dire que nous serions tous des êtres irremplaçables, au sens où nous serions extraordinaires ou pourvus de qualités formidables. Un tel

propos serait d'ailleurs franchement démagogique. Pour moi, l'irremplaçabilité désigne autre chose :

c'est une manière pour le sujet d'entretenir un certain rapport avec lui-même.

Il est décisif que chacun prenne conscience de son caractère irremplaçable, c'est-à-dire devienne capable d'agir en son nom

propre, de penser par lui-même, sans se laisser influencer ou dominer par les autres.

Il s'agit de devenir majeur, de se servir de son propre entendement sans direction de conscience. J'ajoute que le fait de se sentir ainsi

irremplaçable n'autorise aucunement à entreprendre d'imposer sa toute-puissance à autrui. En d'autres termes, la question de l'irremplaçabilité

renvoie à mes yeux à la nécessité de devenir pleinement un sujet, une personne responsable. Selon moi, le sujet n'existe pas d'emblée, mais il est

le résultat d'un processus. Il faut une longue maturation avant d'être adulte, de pouvoir dire je, d'accepter d'endosser ses responsabilités et

d'entrer dans un rapport éthique avec les autres. Non seulement il est indispensable d'avoir quitté l'enfance, mais il est nécessaire aussi

d'accéder à une certaine santé psychique pour que cela soit possible. Comme

Levinas,

je crois qu'il n'y a pas de sujet sans responsabilité, et que la conscience éthique précède la conscience de soi authentique.

L'irremplaçabilité est un acte de présence au monde.

Elle permet d'accéder au Réel, lieu de transformation et de métamorphose de soi...

Vous avez une manière assez spéciale de définir le Réel.

Oui, pour moi, le Réel, c'est ce qui est au bout du chemin de la responsabilité. Le Réel, c'est le lien que l'on tisse avec sa propre conscience et celle des autres. Le Réel, c'est toute l'application et l'implication que l'on met à produire du monde commun.

Pour comprendre, des exemples peuvent être utiles. Dans votre essai, vous rapprochez deux figures extrêmes, Adolf Eichmann et Claude Eatherly. De quelle manière ces deux hommes ont-ils fui le Réel ?

Ces deux personnages historiques représentent deux manières d'éviter le Réel à la fois différentes et répandues dans notre modernité, le déni et le devenir-fou. Adolf Eichmann, le haut fonctionnaire nazi qui a planifié la logistique de la Solution finale et auquel Hannah Arendt a consacré un livre important, est un exécutant, qui, en tant que tel, avait cessé de croire en son irremplaçabilité : dès lors, il n'était plus qu'un chaînon, un rouage de la machine bureaucratique et politique nazie. Il avait abdiqué toute conscience morale au profit du pouvoir totalitaire. Renoncer de cette manière à son irremplaçabilité, se vouloir remplaçable, c'est devenir plus petit que soi-même. C'est aussi entrer dans une relation de collaboration avec le pouvoir qui s'exerce du dehors, aussi destructeur et meurtrier que puisse être ce dernier. Claude Eatherly est le pilote qui a conduit la mission de largage de la bombe A sur Hiroshima. Démobilisé après la guerre, il a connu de nombreux déboires, a effectué plusieurs vols et braquages, des tentatives de suicide, et s'est retrouvé longuement interné dans un hôpital psychiatrique. Le philosophe Günther Anders, premier mari de Hannah Arendt, a entretenu une correspondance avec Claude Eatherly publiée sous le titre Hors limite pour la conscience [disponible en français dans le recueil Hiroshima est partout, Seuil, 2008]. Quand on lit cette correspondance, on comprend que Claude Eatherly a été rendu fou par l'atrocité de son acte. Mais il n'était pas, contrairement à Eichmann, dans une posture de déni de sa culpabilité. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'Amérique de son temps, la société à laquelle il appartenait niait la gravité criminelle de son acte. Tout le monde entendait faire de lui un héros. Lui ne voulait pas de cette gloire qu'on lui proposait. Il voulait que les États-Unis reconnaissent officiellement la barbarie d'Hiroshima. C'est pourquoi Eatherly est la contre-figure d'Eichmann : il a pris entièrement sur lui une culpabilité que les responsables politiques de son pays ne reconnaissaient pas. Au lieu de vouloir se réduire à un chaînon, il a pris sur lui un événement trop grand pour son psychisme. Cela a abouti à la schizophrénie, car c'était trop pour un seul homme.

Il y a quinze ans, votre thèse de doctorat portait sur la Métaphysique de l'imagination. Mais elle n'est pas sans rapport avec vos travaux les plus récents. En quoi l'imagination donne-t-elle accès au Réel, et donc aux autres, selon vous ?

Dans mon travail de recherche, je me suis intéressée non pas à l'imaginaire en général, mais à ce que les néoplatoniciens de la Perse du XIIe siècle et de l'Italie prérenaissante appelaient l'imaginatio vera. Ce que l'on peut traduire par « imagination vraie ». L'idée est ici que l'imagination permet une connaissance vraie des entités suprasensibles, elle ouvre la conscience humaine à tout ce qui l'excède. L'imagination vraie était, pour les penseurs de la fin du Moyen Âge, le moyen d'accéder à la connaissance métaphysique. Le spécialiste de la pensée orientale Henry Corbin a beaucoup traité de ce thème. Bien sûr, ce concept est aujourd'hui démodé, méconnu... Mais j'ai gardé de mes recherches effectuées pour la thèse cette conviction que l'imagination n'est pas seulement synonyme de fantaisie ou de fuite hors de la réalité, qu'elle peut apporter un certain genre de connaissance. Dans le cas d'Eichmann, c'est assez évident. Je vous ai dit qu'accéder au Réel, c'était accepter d'entrer dans une relation éthique avec les autres. Mais pour entrer en relation avec les autres, il faut être capable d'empathie, donc de se mettre à leur place, d'imaginer ce qu'ils ressentent. À la limite, un être totalement privé d'imagination vraie ne verra pas la différence entre les êtres humains et les choses.

En 2002, vous avez publié Pretium doloris. Littéralement, cela signifie le « prix de la douleur ». Dans ce livre, vous parliez de l'accident et du deuil. Le deuil n'est-il pas l'expérience la plus fondamentale du caractère irremplaçable de l'être aimé, que nous faisons après l'avoir perdu ?

Je crois que nous avons, en philosophie, une vision bien trop théorique du fameux précepte de l'oracle de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Nous n'en finissons pas d'essayer de décortiquer ce que pourrait bien être cette mystérieuse connaissance de soi. Il existe des centaines de pages sur l'introspection, son étendue, ses méthodes... Dans Pretium doloris, j'ai essayé de montrer que le « Connais-toi toi-même » ou gnôthi seautón des anciens Grecs, c'est beaucoup plus simple : c'est « Baaam ! » La connaissance de soi, cela a la force d'un accident, cela vient vous fracasser. Vivre la radicalité de la connaissance de soi sans vivre l'accident réel est préférable, bien sûr, mais souvent, hélas ! il faut l'accident réel pour commencer un vrai travail d'introspection. Plus sérieusement, cela signifie qu'il y a un prix à payer, un pretium doloris, pour accéder au Réel : si la douleur n'est pas nécessairement vérité, la vérité, elle, est toujours douleur. Et elle commence avec la connaissance de notre propre finitude.

En 2010, vous avez publié un ouvrage qui a connu un certain succès public, La Fin du courage. Encore une fois, la question de l'irremplaçabilité était présente en filigrane dans votre réflexion sur le courage. Pouvez-vous nous parler de ce livre et de la vision du courage que vous y défendez ?

J'y défends une vision du courage qui n'est pas celle du leadership mais celle de la protection et de la régulation. Le courage comme premier outil de protection du sujet. Cette expérience, chacun peut la faire dans sa vie : trahir sans cesse ses principes, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peut donner le sentiment de survivre, de sauver sa peau, mais il se joue là en fait un phénomène plus insidieux encore, celui de l'érosion du sujet. Au début de mon essai, je cite La Nausée de Sartre et prends comme exemple le personnage de Roquentin qui explique que quelque chose lui est arrivé sournoisement, qu'il s'est tout d'un coup senti « bizarre », « gêné ». Ce découragement, c'est bien sûr la mélancolie. Le contraire de cet état de « congélation » est ce que j'ai appelé le courage. Un sujet doit se faire sujet, c'est-à-dire accepter de vivre son temps propre, de se placer dans la contemplation active du monde, dans la connaissance de soi qui est transformatrice du monde. Le courage n'est pas une affaire de posture, ce n'est pas non plus quelque chose qui se décline dans des exploits extraordinaires. Le courage, tel que je l'entends du moins, n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un show. Être courageux, c'est accepter de vivre et de faire ce que les autres ne peuvent pas vivre ni faire à votre place. Ou, de façon plus ordinaire, c'est trouver la force de se lever chaque matin. Le courage est un phénomène de commencement et de création. Dans ses versions les plus grandioses, le courage est un « connais-toi toi-même » qui fait Histoire, qui fait Événement. Mais il y a aussi le courage, plus ordinaire, celui qui endosse la régulation démocratique de façon plus quotidienne, comme la volonté de mettre en accord ses principes et ses pratiques, dans sa vie personnelle.

Une autre particularité de votre travail philosophique est de toujours articuler les dimensions existentielle et collective. Comment croisez-vous ces approches, disons, psychologique et politique ?

Cette articulation se fait très naturellement, car, pour moi, être sujet c'est essayer de faire lien. Si l'individu ne travaille pas à la fabrication du monde commun, sa subjectivité ne se met pas en place. Elle reste latente ou déficiente. Vous connaissez le ruban de Möbius, cette figure géométrique assez originale qu'on obtient en torsadant un ruban de papier et en le rattachant à lui-même ? La surface interne devient la surface externe du ruban au niveau de la torsade. Et vice versa. Cette figure géométrique raconte la dialectique entre intérieur et extérieur. Elle me paraît très bien figurer l'interdépendance du psychologique et du politique, c'est pourquoi j'y fais souvent allusion dans mes livres. En d'autres termes, on ne peut pas construire une démocratie, ou tout simplement un état de droit, en l'absence de sujets responsables de leurs actes. Une société qui fonctionnerait sans sujets autonomes ne serait plus un collectif humain, mais une machine. Ce serait un lieu où régnerait la terreur totalitaire. Le final de 1984 de George Orwell est terrible. Le héros Winston Smith, après sa rééducation, a été brisé. Le roman s'achève ainsi : « La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. » 1984 est un roman qui nous raconte un meurtre d'âme commis par un pouvoir totalitaire. C'est le contraire même de ce que doit viser la démocratie. J'en déduis que la démocratie est vivante quand elle permet de favoriser l'émergence de sujets autonomes. Cela nous amène presque à une définition psychopolitique : la démocratie est cette organisation politique très particulière dans laquelle les êtres humains vont pouvoir faire l'expérience du « souci de soi ». Winston Smith, à la fin du cauchemar raconté par Orwell, est devenu interchangeable, remplaçable. Il est n'importe qui d'autre dans la société d'Océania. La démocratie doit réaliser un équilibre bien différent, permettre aux êtres de se vivre comme irremplaçables dans un cadre commun.

Vous ne pensez donc pas que l'individualisme est néfaste pour la démocratie ?

Votre question me permet d'élucider un contresens fréquent. À mon sens, il ne faut pas confondre l'individualisme, qui vire souvent à l'infatuation de soi, avec l'individuation, soit le processus qui permet de former des sujets éthiques. L'individualisme fait courir certains dangers à la démocratie. C'est évident. Si chacun ne poursuit que son intérêt égoïste, il n'est plus possible de donner la moindre importance aux projets collectifs. Déjà, dans Les Pathologies de la démocratie, j'ai parlé d'histrionisme, soit de ce mal qui fait croire à la valeur du moi décomplexé. À l'inverse, l'individuation est la condition d'existence de la démocratie. Comment pourrait-on exercer un programme autre que tyrannique avec des sujets évidés, machiniques, interchangeables ?

Soit, mais vous n'êtes pas la seule à dire que les gens sont irremplaçables. La publicité le fait aussi ! Regardez les slogans des 3 Suisses (« Chouchoutez-vous une image à vous »), de McDonald's (« Venez comme vous êtes »), de Ray-Ban (« Never Hide » [« Ne jamais se cacher »]), de Lacoste (« Deviens ce que tu es »). Comment vous positionnez-vous par rapport à ces messages ?

Nous vivons dans un monde où le langage est instrumentalisé, un peu comme dans 1984, si bien que les mots

finissent par signifier l'inverse de ce qu'ils désignent au départ. La novlangue de la publicité est très vigoureuse à ce niveau-là.

Le courage ainsi que l'originalité ou le talent sont des termes souvent invoqués par l'économie capitaliste :

au-delà du discours de surface qui loue chacun comme formidable et irremplaçable, en fait, la vérité cachée est précisément le contraire. D'abord,

l'économie capitalistique fabrique des désirs standardisés pour mieux les manipuler, cela se nomme la société de consommation. Quant au monde

du travail, le Capital s'édifie précisément en persuadant l'individu de son interchangeabilité. La quête de performance qui étreint nos sociétés

est également le signe d'un grand phénomène de désingularisation. Le travail philosophique consiste à déconstruire les slogans ambiants et à

redonner leur vrai sens aux mots. La lutte pour le langage est un combat déterminant.

Nous vivons dans un monde où le langage est instrumentalisé, un peu comme dans 1984, si bien que les mots

finissent par signifier l'inverse de ce qu'ils désignent au départ. La novlangue de la publicité est très vigoureuse à ce niveau-là.

Le courage ainsi que l'originalité ou le talent sont des termes souvent invoqués par l'économie capitaliste :

au-delà du discours de surface qui loue chacun comme formidable et irremplaçable, en fait, la vérité cachée est précisément le contraire. D'abord,

l'économie capitalistique fabrique des désirs standardisés pour mieux les manipuler, cela se nomme la société de consommation. Quant au monde

du travail, le Capital s'édifie précisément en persuadant l'individu de son interchangeabilité. La quête de performance qui étreint nos sociétés

est également le signe d'un grand phénomène de désingularisation. Le travail philosophique consiste à déconstruire les slogans ambiants et à

redonner leur vrai sens aux mots. La lutte pour le langage est un combat déterminant.

Vous êtes philosophe, mais aussi psychanalyste. En quoi ce métier nourrit-il votre réflexion sur les concepts ? Appartenez-vous à une école psychanalytique en particulier ?

Écouter la parole des autres est primordial pour comprendre où nous en sommes de notre Réel, et de son simulacre, « la réalité ». Sur le divan, les patients parlent de l'aliénation sociale et de l'état de droit. Ils ne racontent pas seulement leurs névroses, mais la névrose du monde, l'infini délire ambiant : le sens qui se délite, la souffrance dans le monde du travail, la précarisation croissante. Bref, ils évoquent leur incapacité à faire lien et à être dans cette réalité. Déjà les accompagner vers une ressaisie de ce qu'est le Réel (et non pas seulement la réalité sociale) est un premier travail. En ce sens, mon travail d'analyste est en continuité avec celui d'enseignant-chercheur en philosophie. La séance d'analyse est un lieu de vérité et, même quand celui qui est allongé sur le divan ment, il y a quelque chose de vrai qui surgit : tout est signifiant, tout dit quelque chose. Par ailleurs, bien que je sois dans un sentiment de gratitude envers mes collègues et ma formation (Paris-8 et l'École de la cause freudienne), je ne me sens pas pour autant appartenir à une école.

En tant que psychanalyste, vous faites aussi partie de la cellule d'urgence médico-psychologique [CUMP] du Samu de Paris. De quoi s'agit-il, en pratique ?

La CUMP a été créée dans les années 1990 et l'appeler est devenu aujourd'hui un geste classique lorsqu'il y a un phénomène traumatique important, inséparable du Samu. Si ce dernier gère l'immédiat, la perte de vie possible, la CUMP s'occupe aussi de tout ce qui entoure cela, c'est-à-dire des rescapés du traumatisme et de ceux qui l'ont vécu de façon plus indirecte. Par exemple, lors des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo, la CUMP a traité les différentes personnes ayant été plus ou moins en contact avec l'horreur : cela va des blessés, des survivants, de leurs familles, à ceux qui ont pu entendre une détonation ou vu un terroriste. La cellule d'urgence intervient aussi lors des défenestrations, des accidents ferroviaires ou maritimes, même à l'étranger si des ressortissants français sont engagés. Tout cela relève de la « clinique de l'avant », qui considère que plus la verbalisation du traumatisme est précoce, mieux c'est. Mais le suivi peut durer bien plus longtemps, tout dépend des personnes, de leur désir, de leur besoin. La CUMP peut aussi traiter le risque de burn-out chez les soignants.

![]()